„Am Hungertuch nagen“

Seit Aschermittwoch hängt das Fastentuch wieder in der Stiftskirche

Wenn man sich mit der Geschichte des Berchtesgadener Fastentuches beschäftigt, der verstorbene Pfarrer Otto Schüller nannte es „unser Hungertuch“, muss man ein wenig in die liturgische Geschichte zurückgehen. Seit gut 1000 Jahren gibt es den Brauch, ein Fastentuch oder Hungertuch am Chorbogen vor dem Hochaltar aufzuhängen, um diesen gänzlich zu verhüllen. In manchen Gegenden wurde es Palm- oder Passionstuch genannt und hatte den Zweck während der Fastenzeit die Kirchengemeinde optisch vom Altarraum und dessen bildnerischem Schmuck zu trennen. Die Gläubigen konnten somit, die Liturgie lediglich hörend verfolgen: „Es wurde also mit den Augen gefastet.“ und das über einen Zeitraum von vierzig Tagen, je nach Tradition bis Gründonnerstag bzw. Karsamstag. Der Ursprung des Hungertuches ist wahrscheinlich im jüdischen Tempelvorhang begründet, der im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Kreuzestod Jesu erwähnt wird (z. B. bei Lukas 23,45). Schon sehr früh begann man, das ursprünglich schmucklose Leinentuch mit Bildern und Symbolen vor allem aus der Passion Jesu zu schmücken.

Pfarrer Otto Schüller, der Initiator für das Berchtesgadener Hungertuch, hat stets auf die bau- und kirchengeschichtlichen Beziehungen bzw. Vorbilder zum Dom von Gurk hingewiesen und begeistert davon erzählt. Das gotische Fastentuch des Gurker Domes von 1472 war ihm nicht nur bestens bekannt, sondern er war davon begeistert.

Das 90 Quadratmeter große Tuch mit seinen 100 Einzeldarstellungen aus der gesamten biblischen Heilsgeschichte ist eine sog. „Armenbibel“ (Biblia Pauperum). Wer konnte damals lesen und schreiben. Der Träger der biblischen Frohbotschaft war das Bild, nicht der Buchstabe und so blieb die jährliche Anbringung des Fastentuches bis in die Zeit der Aufklärung erhalten, obwohl sich schon Luther gegen diese Tradition der Sakralkunst als „Gaukelwerk“ ausgesprochen hatte. Heute denkt man anders darüber.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu Veränderungen im liturgischen Verständnis und insbesondere zur Erneuerung der Karwochenliturgie. Außerdem waren die tradierten Ölbergandachten mit ihren szenischen Darstellungen irgendwie abhandengekommen. Es zeigte sich, dass die Kunstform des Fastentuches neu entdeckt wurde. Pfarrer Schüller kam diese Wende sehr gelegen; vielleicht hat ihn auch sein damaliger Kaplan Rupert Berger in dieser Auffassung motiviert und unterstützt.

Ab 1952 begannen die Planungen für die Realisierung des ersten neuen Hungertuches im bayerischen Raum. Otto Schüller war sich eines doppelten Risikos bewusst: Wie würden die traditionsverbundenen Berchtesgadener die Neuheit aufnehmen und wie würden sie mit der Auswahl des Künstlers umgehen, dem Maler und Grafiker Gottfried Rasp, dem Denunzianten von Rudolf Kriss. Auch wenn Otto Schüller sich im seinem Ruhestand kaum mehr dazu geäußert hat, so konnte man seinen Worten doch entnehmen, dass es der Pfarrei St. Andreas um praktische Hilfe für einen Künstler und dessen Familie ging, war doch das Berufsverbot wegen dessen NS-Verstrickungen erst 1951 aufgehoben worden. Nach intensiver Beratung einigten sich die Verantwortlichen auf folgenden Entwurf: Im Zentrum des Fastentuches mit einer Dimension von 7 x 10 Metern sollte die Osterherrlichkeit mit dem Lamm Gottes und den eucharistischen Symbolen dargestellt werden. Die vierzehn Stationen des Kreuzweges, in der Stiftskirche gab es keinen mehr, bildeten den geeigneten Rahmen hierzu.

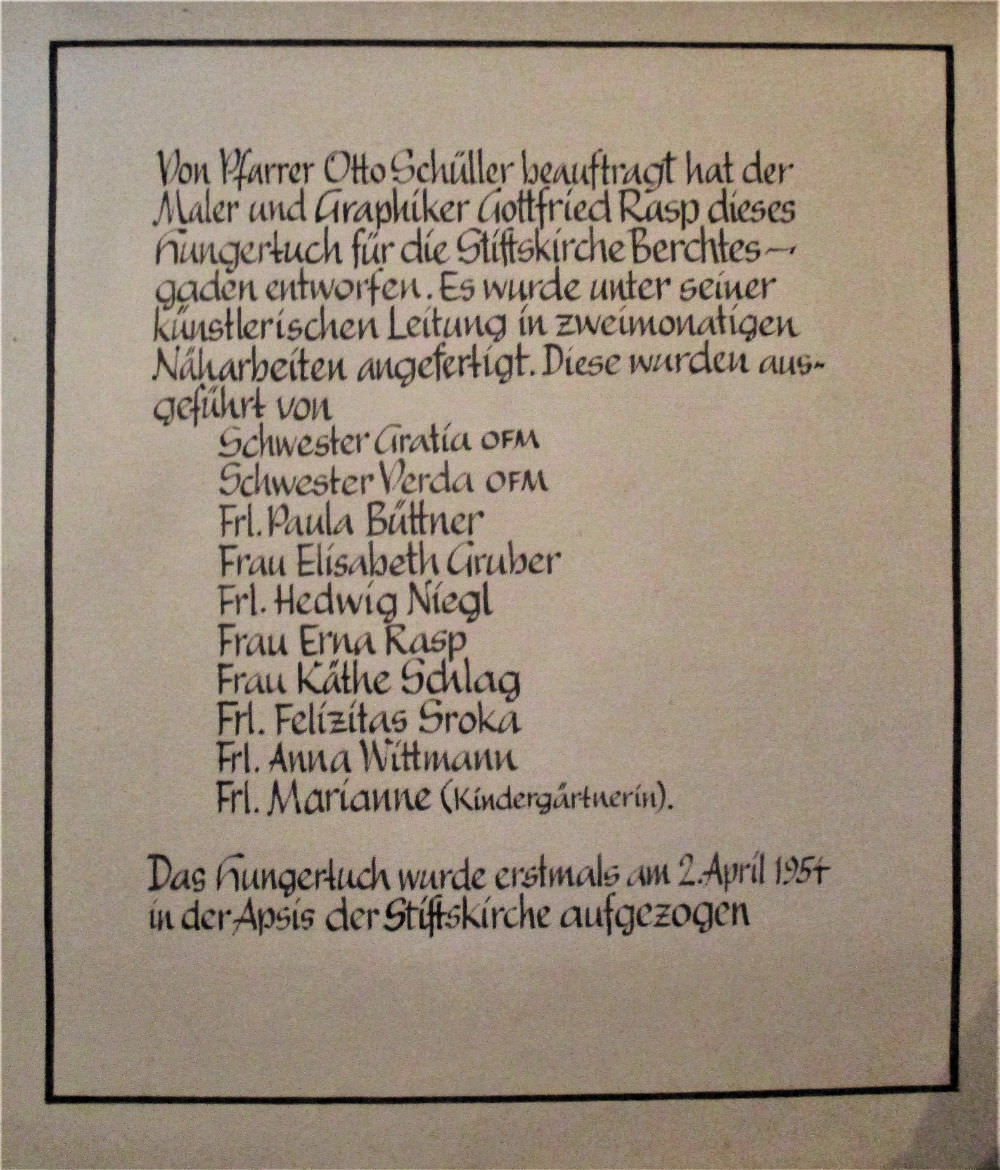

Das passende Stoff, festes Leinen, wurde von der Firma Nette eingefärbt und ein Bemalen entsprach nicht Schüllers Vorstellungen. Es ging um Dauerhaftigkeit und so entschied man sich für die Applikationstechnik; unterschiedlich breite weiße Bänder gaben den Gestalten ihre abstrakt wirkenden Konturen und Formen, schwarze Samtbänder für das Kreuz und verschiedenfarbige Leinenstreifen zur übrigen Ausgestaltung. Römische Ziffern gaben die einzelnen Stationen an. Am 1. Februar 1954 begannen im Berchtesgadener Kindergarten bei den Mallersdorfer Schwestern die umfangreichen Näharbeiten. Zur Erleichterung waren die Kreuzwegstationen in Originalgröße auf Karton vorgezeichnet. Die Gesamtaufsicht oblag der erfahrenen Nähschwester Mater Verda. Alle anderen Mithelferinnen sind auf einem eigenen Stück Leinenstoff verzeichnet, das jedoch, aus welchen Gründen auch immer, nie auf die Rückseite des Fastentuches aufgenäht wurde. Auch die Ehefrau des Entwurfsgestalters, Erna Rasp, befindet sich unter ihnen.

An dieser Stelle sei die Redewendung „Am Hungertuch nagen“ interpretiert. Wir Heutigen verstehen darunter, Not und Armut zu erleiden. Das Hungertuch des Mittelalters, das den Altar verhüllte bezog sich nicht auf eine materielle Armut, sondern die optisch erzwungene scheinbare Gottferne. Mit der zunehmenden Verbreitung der Altarverhüllung während der Fastenzeit begann man immer häufiger dieses Tuch selbst zu nähen und es entstand die ursprüngliche Redewendung „am Hungertuch nähen“. Diese wurde im Laufe der Zeit umgedeutet in das heute gebräuchliche „am Hungertuch nagen“.

Am Freitag, 2. April 1954, gerade rechtzeitig zur Passionszeit wurde das Tuch erstmals in der Stiftkirche präsentiert. Und die Reaktionen der Berchtesgadener? Otto Schüller hat später oft und schmunzelnd davon berichtet. Bei der jüngeren Generation war von Anfang an eine durchgehend positiv Akzeptanz gegeben. Dass die älteren, z. T. sehr konservativen Berchtesgaden mit diesem „Neumodischen“ ihre Probleme hatten, durfte nicht verwundern. „So hatte ich immer wieder Gelegenheit darüber zu predigen und ich konnte es ihnen erklären und deuten! Unsere Pfarrjugend war ja schon irgendwie besser an Abstraktes gewöhnt und auch die Ministranten waren bei ihrem Dienst nicht abgelenkt“, erinnerte sich später Pfarrer Schüller. „So wurde es unser Hungertuch und es kam eine große Zahl Bewunderer von auswärts.“ Eine Ministrantenantwort auf die Frage nach der Gesichtslosigkeit der Gestalten hat Otto Schüller gerne weitererzählt: „Da kann ich mir die Gesichter halt so denken, wie ich sie mir vorstelle!“ Eine meditative Aussage, die nunmehr schon seit 66 Jahren gilt.

Johannes Schöbinger11.03.2020